- 产品齐全

- 原装正品

- 免费定制方案

槽型光电传感器隐形杀手:电磁干扰如何威胁现代生产线?

光电传感器隐形杀手:电磁干扰如何威胁现代生产线?

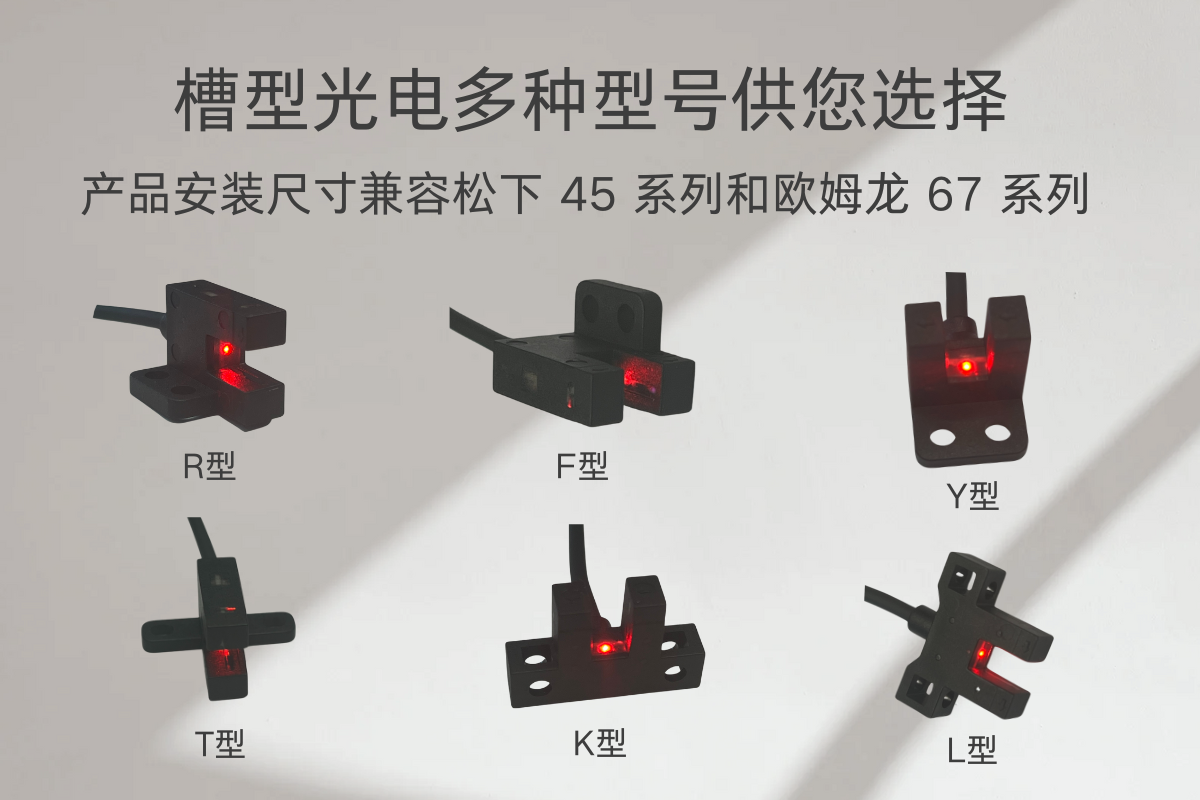

在工业自动化领域,槽型光电传感器犹如设备的“眼睛”,承担着定位检测、运动控制和限位保护等关键任务。它们以成本低、体积小、安装灵活的优势广泛应用于各类自动化设备中。然而,在电机、变频器等设备密集的工业现场,一个看不见的威胁——电磁干扰(EMI)正时刻威胁着这些传感器的可靠运行。据行业测试数据,目前市场上仅约2%的槽型光电传感器具备真正的抗电磁干扰能力,绝大多数产品在此关键性能上存在严重缺陷。

一、电磁干扰:看不见的生产线破坏者

电磁干扰在工业环境中无处不在。当槽型光电传感器周围存在伺服电机、步进电机、DD马达或变频器等设备时,这些设备在启动或运行过程中产生的电磁干扰信号具有随机性和不确定性。更棘手的是,这种干扰没有专用设备很难检测识别。许多设备故障表现为“瞬间失灵”或“偶发误报”,甚至导致机械误动作停机,但工程师在事后排查时往往难以追溯到电磁干扰这一根源问题。

真实案例警示:某汽车零部件生产线曾频繁出现机械臂定位偏移问题,每次故障仅持续数毫秒,却导致整批工件报废。历经两周排查,最终发现是新增的变频器启动时产生的电磁脉冲干扰了输送带上的槽型光电开关,使其输出错误遮挡信号。类似案例在锂电辊压工艺、光伏组件组装等高精度制造场景中尤为突出。

二、行业现状:被刻意忽视的安全隐患

当前槽型光电传感器市场存在两大问题:

制造商角度:由于市场竞争激烈,价格成为关键因素,绝大多数厂家为降低成本,在设计和制造过程中省略抗电磁干扰设计。这种减配难以被用户察觉,形成“偷工减料也不易被发现”的恶性循环。

用户角度:设备工程师常因传感器单价低而忽视抗干扰性能的重要性,未考虑电磁干扰可能导致的生产事故。

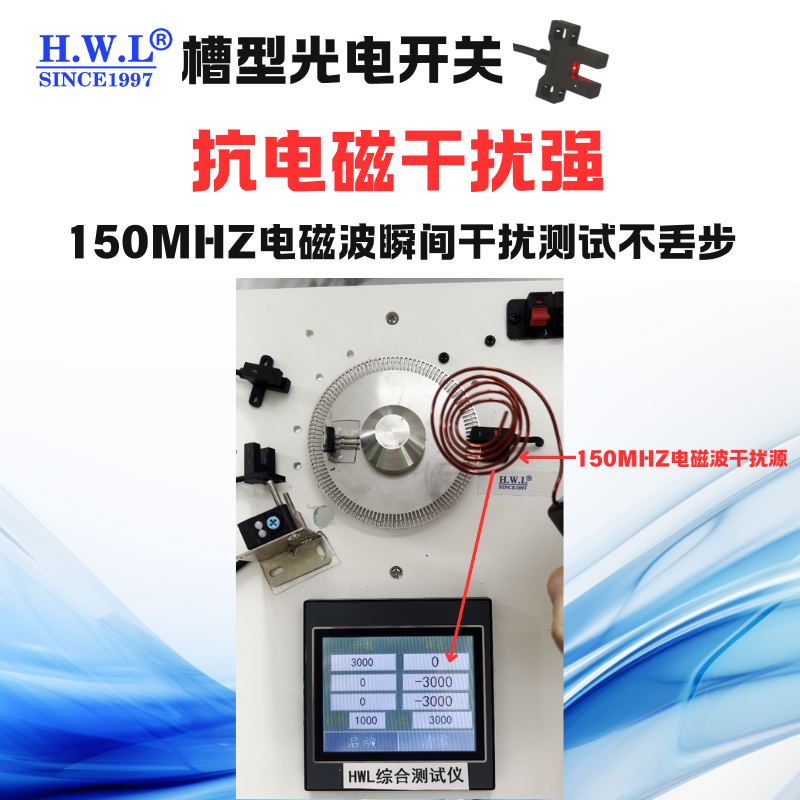

2013年,HWL传感器公司开发出一款便携式抗电磁干扰测试机,首次实现对传感器抗扰能力的现场验证。测试结果令人震惊:对比数十个国内外品牌后,仅HWL和某日本高端品牌产品能有效抵抗电磁干扰。日本品牌之所以定价高昂,正是因其考虑到电磁干扰可能给客户带来的不可预测损失——这正是“不怕一万,就怕万一”的工程哲学体现。

三、技术攻坚:抗干扰解决方案解密

面对电磁干扰威胁,领先企业通过多种技术创新实现突破:

1. 芯片级抗干扰设计

HWL等厂商在芯片设计和封装阶段即植入抗干扰机制。通过优化电路布局、采用屏蔽材料和滤波技术,从源头阻断电磁噪声侵入。例如在接收管电路中设置电压阈值缓冲带(如接收端电压上限3.9V远高于触发阈值1.1V),即使干扰信号叠加在正常信号上,仍能保持稳定输出。

2. 多重防护架构

电路防护:加入压敏电阻(RV1)和滤波电阻(R34)组成抗浪涌电路,有效吸收瞬间高压脉冲。电源模块采用电容-二极管-三极管级联结构,实现三级稳压过滤。

结构创新:超荣电子专利的双壳防护设计,外层金属壳抵消电磁场,内层柔性防护垫吸收机械振动,实现EMI与机械震动的双重隔离。

双系统冗余:深圳市天为机电的专利技术采用两套独立检测模块,运行在不同频率(如38kHz和56kHz)。双模块同时被干扰概率极低,一方受干扰时另一系统仍可维持正确输出,可靠性呈指数级提升。

3. 智能抗干扰算法

新一代传感器在信号处理模块引入数字滤波和脉冲编码调制技术(PCM)。发射端将信号调制成特定频率的脉冲,接收端通过相关检测算法识别真伪信号。测试表明,该技术可提升30dB以上的信噪比,即使在强电磁场中也能准确识别物体遮挡信号。

但是,自从HWL SENSOR(HK)LTD即HWL传感器(香港)有限公司设计了一台简单小巧的抗电磁干扰测试机后,我们就可以很方便地现场PK各品牌的槽型光电,才突然发现,目前仅有HWL槽型光电和一款日本槽型光电能抗电磁干扰,尚未发现有其它进口或国产品牌具备抗电磁干扰功能。

为什么日本某个最著名品牌的槽型光电设计了抗电磁干扰性能、为什么它要卖那么贵?该日本品牌就是考虑到电磁干扰的不确定性会给客户造成不确定的故障或损失。因为在没有电磁干扰时,国内外绝大多数槽型光电的运行都看不出好坏,但是一旦现场出现电磁干扰,没有抗电磁干扰功能的槽型光电传感器就会出现感应失灵、导致机械出现误动作、进而引发事故或品质异常问题,那就会给客户带来很大的损失和不好的口碑,正所谓不怕一万,就怕万一。

因此,HWL在芯片设计、封装处理时都充分考虑了抗电磁干扰,而且HWL槽型光电的价格比较便宜、非常有竞争优势并为客户提供2年质保,这才是真正对用户负责,对自己的产品负责!

相关推荐

在线客服

在线客服